从 “木模” 到 “碳纤维”:建筑模板材质进化史中的里程碑

在建筑工程领域,模板如同建筑的 “骨骼”,其材质的革新直接影响着施工效率、成本与质量。从千年传承的木模,到工业时代的钢模,再到如今的碳纤维复合材料模板,每一次材质的迭代都在推动行业向更高效、更可持续的方向跨越。赛创模霸碳纤维速装模板的问世,标志着建筑模板材质进化史进入了一个里程碑式的新纪元。

一、木模时代:传统工艺的局限与坚守

木材是人类最早使用的建筑材料之一。木模板凭借成本低廉、易加工的特性,长期主导着建筑支模领域。工人可根据需求随意切割木模尺寸,配合木方钉装,适用于复杂结构。然而,木模的天然缺陷也逐渐成为行业痛点:

耐候性差:吸水后易膨胀变形,暴晒后开裂,周转次数仅 3-5 次;

依赖人工:需专业木工操作,工期冗长,人工成本占比超 40%;

环保压力:每年消耗大量木材,与 “双碳” 目标背道而驰。

尽管如此,木模仍在部分低标准项目中沿用,成为行业转型的 “顽固壁垒”。

二、钢模崛起:工业化浪潮下的效率革命

20 世纪中叶,钢模板凭借高强度、高周转的优势迅速普及。装配式钢模通过螺栓连接,成型精度高,尤其适合桥梁、高层建筑等大型工程。然而,钢模的先天短板同样显著:

笨重难移:单块重量超百公斤,需起重机配合,设备租赁成本高昂;

锈蚀风险:长期暴露易生锈,维护成本高;

灵活性不足:固定尺寸难以适配异形结构,切割改造损耗大。

钢模的普及虽推动了施工工业化,但高昂的综合成本与灵活性限制,使其难以全面替代木模。

三、塑钢模探索:轻量化与环保的折中方案

21 世纪初,以聚丙烯(PP)+ 长玻纤为代表的塑钢模板应运而生。这类模板重量轻(约 25kg/㎡)、耐腐蚀,周转次数达 100 次以上,且可回收利用,被视为木模与钢模的 “过渡方案”。然而,塑钢模的性能瓶颈仍存:

强度不足:抗冲击性弱,易断裂;

表面粗糙:混凝土易粘连,需涂刷脱模剂,增加工序;

尺寸单一:型号少,难以满足多样化需求。

塑钢模的局限性,促使行业将目光投向更先进的复合材料。

四、碳纤维革命:赛创模霸的破局之道

赛创模霸碳纤维速装模板的诞生,彻底打破了材质性能的天花板。其核心材料TPS + 长玻纤 + 碳纤维经千吨压机高温高压一体成型,兼具轻量化(20kg/㎡)、高强度、耐极端环境(-20℃至 90℃)三大特性。与传统材质相比,它实现了三大颠覆性突破:

独家覆膜技术:面板光滑如镜,免刷脱模剂,拆模后混凝土表面平整度误差<1mm,节省后期抹灰成本;

300 次超长周转:寿命是塑钢模板的2倍、木模的 60 倍,全周期成本降低 50%;

全场景适配:20 种标准尺寸覆盖挡土墙、防撞墙、水沟水渠、地下管廊、箱涵涵洞、护坡、承台、墩柱、立柱、方柱,剪力墙、顶板、地梁圈梁、水池 (圆形水池、方形水池)风力水力发电基础等各种市政、水利、房建、土建工程等 200 + 细分场景,无需切割浪费。

五、里程碑意义:从 “耗材” 到 “资产” 的转变

赛创模霸碳纤维模板的出现,标志着建筑模板从模板“一次性耗材”向“可循环资产的质变:

经济性:某地铁项目数据显示,使用碳纤维模板较木模节约成本 37%,较钢模节约 28%;

环保性:每万平米模板可减少木材消耗 150 立方米,碳减排量相当于种植 800 棵树;

工业化:3 秒拼装、卡扣式连接,推动建筑施工向 “标准化、模块化” 大步迈进。

与竞品(如武汉模立方、湖州模鼎)相比,赛创模霸凭借碳纤维材质与独家覆膜工艺,在强度、脱模效果、型号丰富度上形成绝对优势,成为行业内唯一实现 “零缺陷” 施工体验的产品。

结语:材质进化背后的行业变革

从木模到碳纤维,建筑模板材质的进化史,本质是一部人类对 “效率、成本、环保” 三大命题的探索史。赛创模霸碳纤维模板的里程碑意义,不仅在于技术参数的突破,更在于其推动了整个建筑业的思维转型 —— 当模板成为可循环的资产而非消耗品,当施工效率的提升不再以牺牲环境为代价,建筑行业的高质量发展才算真正迈出了关键一步。

责任编辑:kj005

宁波送子鸟医院好吗?十年磨一剑,铸就不孕诊疗口碑

国家战略赋能产业腾飞 制度创新领航全球布局 ——解码宿迁专班护航金天国际全球大会背后的中国创新密码

宁波送子鸟医院:医联上海瑞金,为甬城不孕家庭圆梦

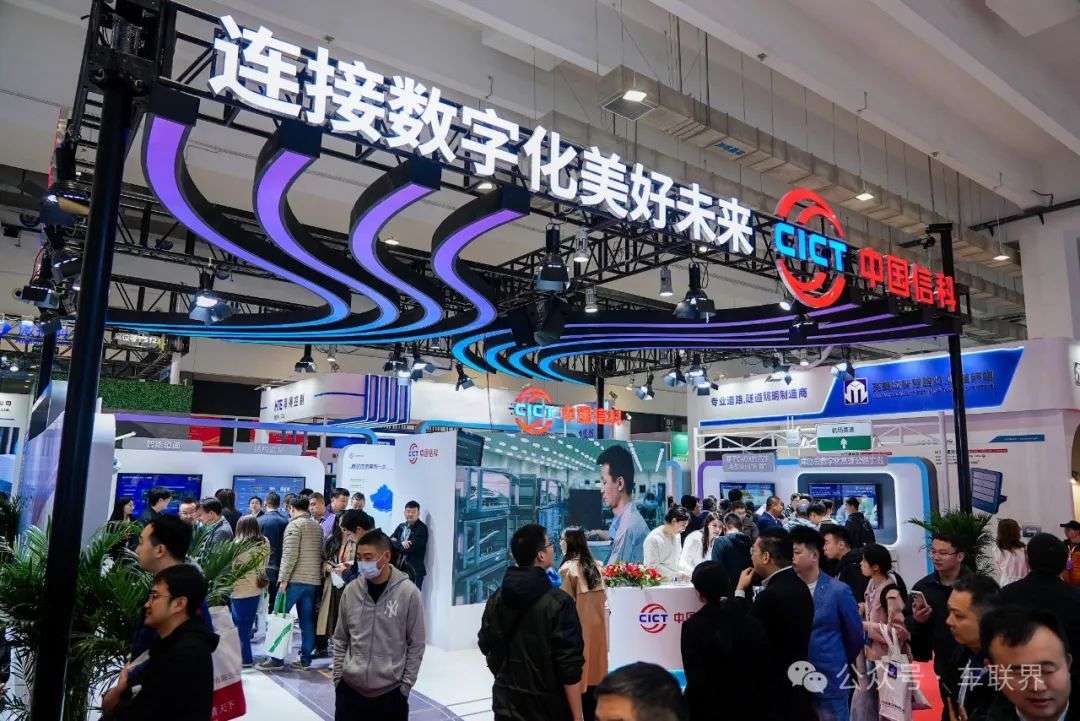

中信科智联数字化高速、低空+……这些实践成果太精彩!

创新激发动能,重庆市西岸小额贷款有限公司客服推动数字经济高质量发展

浪潮持续聚焦科技创新,深圳市中融小额贷款有限公司客服为专精特新企业增添数字新动能

相关新闻

最新资讯

科技推荐

科技图片

新闻排行

- 1

潮玩新航路,泡泡玛特如何编织全球文化航海图

- 2

2025 MSI微星小红书桌搭大赛启动!豪华电脑装备等你赢

- 3

从 “木模” 到 “碳纤维”:建筑模板材质进化史中的里程碑

- 4

肺部感染后遗症患者超800万,GRANVER破解呼吸困局

- 5

发布在即!裕太微车载以太网交换芯片即将首次亮相上海车展

- 6

湖南二零八三箭齐发!助推高性价比惯性导航与测量组件国产化浪潮

- 7

河南南阳:发挥学会科创优势 发展农业新质生产力

- 8

信光能源以智能工厂赋能全球能源转型 打造智慧能源新标杆

- 9

DHL集团收购Cryoport旗下CRYOPDP,以强化"DHL医疗保健物流"业务版图

- 10

稳健前行,绿城管理2024全年营收增长4.2%